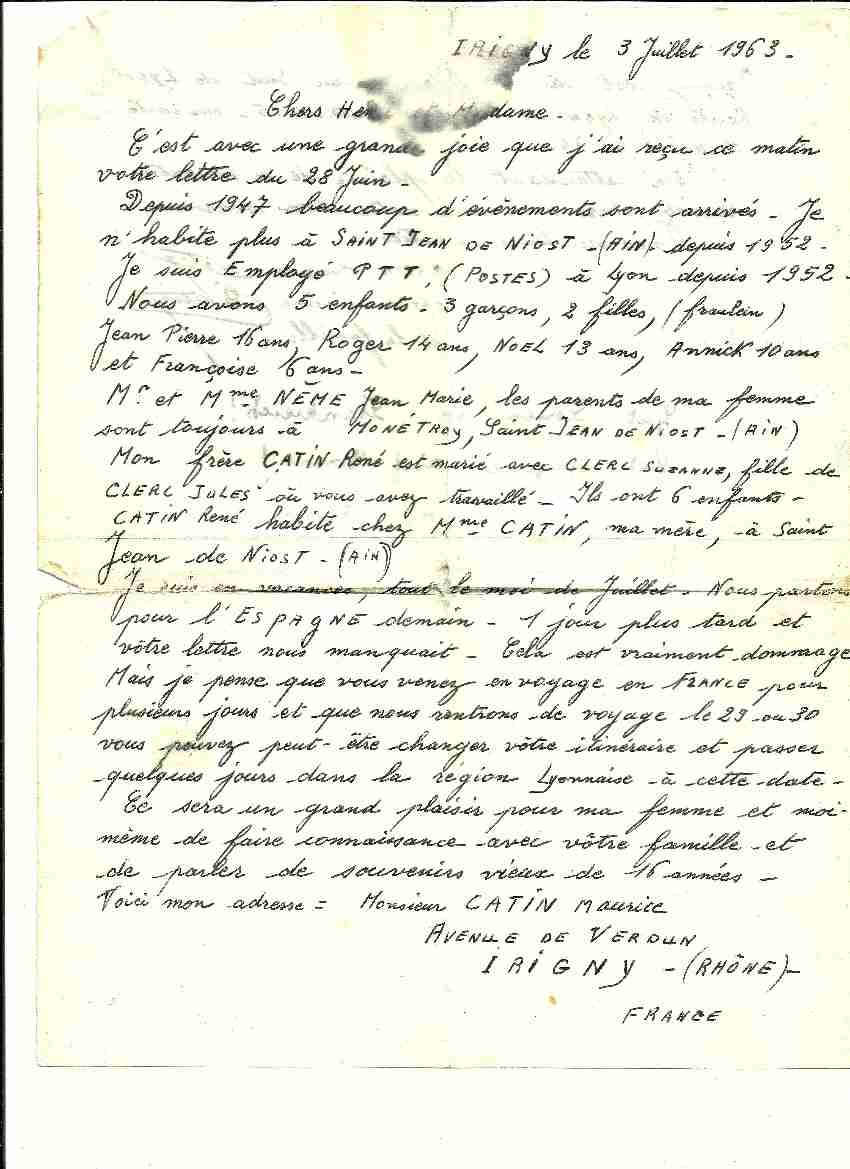

Elle l’a toujours sur elle. Pliée en trois dans une poche latérale de son sac à main. Clémentine Brandhorst, âgée de 88 ans, la déplie avec beaucoup de délicatesse. Elle lit la traduction en allemand d’une lettre adressée à son défunt mari Heinrich Brandhorst : «Ce sera un grand plaisir pour ma femme et moi de faire connaissance avec votre famille et de parler de souvenirs vieux de 16 années. »

adressée à son défunt mari Heinrich Brandhorst : «Ce sera un grand plaisir pour ma femme et moi de faire connaissance avec votre famille et de parler de souvenirs vieux de 16 années. »

Sur le papier à lettre jaunissant, on observe une date en haut à droite, le 3 juillet 1963. Elle a été écrite près de St. Jean de Niost. C’est dans ce petit village près de Lyon, qui comptait alors environ 300 âmes, que le paysan Nemes a fait travailler des prisonniers de guerre allemands dans sa ferme, après la Seconde Guerre Mondiale. Heinrich Brandhorst était l’un d’entre eux.

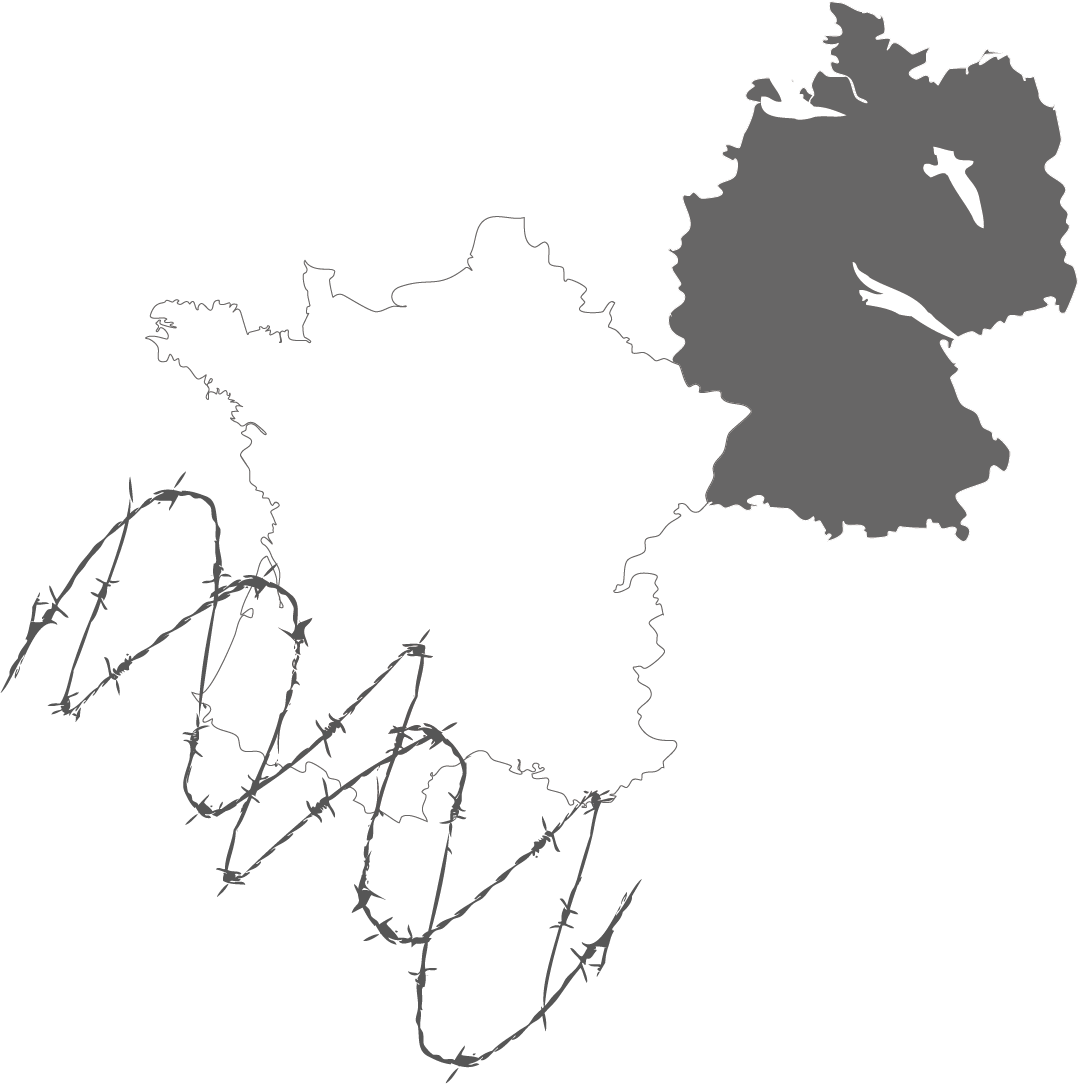

Comme lui, c’est près de 750.000 Allemands qui ont été détenus dans des camps français, avant d’être envoyés pour travailler dans des fermes, dans des usines, sur des chantiers ou sur des opérations de déminage. Il y a eu six fois plus de prisonniers de guerre qu’après la Première Guerre Mondiale. Pour les Français, cette main d’œuvre doit venir réparer le pays suite aux très nombreux ravages commis par les nazis.

Le fermier Nemes est venu chercher du soutien allemand dans le camp de travail de Dagneux. Alors que la famille de Heinrich Brandhorst n’avait alors pour toute propriété qu’une seule vache, il se porte volontaire pour l’aider. Plus tard, Heinrich Brandhorst racontera que cet épisode passé dans la ferme de St Jean de Niost l’aura ramené à la vie. Car au sein du camp de travail, les conditions étaient si difficiles qu’il s’est pendant un temps alimenté avec les épluchures des pommes de terre.

L’alimentation sur les camps de travail a été dans un premier temps particulièrement rudes. Peu à peu, les rations alimentaires sont cependant augmentées : en octobre 1945, elles vont passer de 1600 à 1835 calories, dépassant en moyenne celles distribuées par les Anglais et par les Américains sur le territoire allemand occupé. Pour le Général de Gaulle, il y avait trois bonnes raison de traiter correctement les prisonniers en France : la preuve d’une humanité, la défense de l’image de la France à l’étranger et l’encouragement à l’effort pour la reconstruction.

En tant que prisonnier détaché en dehors du camp, il a suivi à vélo Nemes le paysan jusqu’à sa ferme de St. Jean de Niost. En route, ils ont déjeuné ensemble dans un bistrot – et bien sûr, le repas français était accompagné d’un verre de vin rouge. Avant de rejoindre le village, Heinrich Brandhorst a fait une chute à vélo : cela faisait bien longtemps qu’il n’avait pas bu d’alcool. À partir de ce moment, il n’était plus un simple prisonnier de guerre parmi les milliers d’autres Allemands. Il avait alors la possibilité d’apprendre la vie à la campagne et de découvrir ses habitants.

Selon les saisons, il a labouré les champs, gardé les troupeaux et fait les foins. Main dans la main avec d’autres paysans français. Pendant deux ans. Grâce à son activité à la ferme, il a pu échapper aux contrôles très stricts de l’armée française. « Bien sûr que nous avons bu un coup ensemble de temps en temps, nous avons dû faire le même travail, cela permet de se rapprocher », raconte un ancien champêtre qui a eu l’occasion de travailler avec Heinrich et d’autres Allemands. Peu à peu, les détenus ont appris le patois de la région et le français. Heinrich a reçu un nouveau prénom : tout le monde l’a appelé « Henri ».

Cette lettre de France a servi à renouer les liens d’une amitié qui a vu le jour dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Loin encore du Traité de l’Élysée, qui a marqué la fin d’une bien vieille inimitié et le rapprochement institutionnel entre la France et l’Allemagne. Fabien Théofilakis, historien explique que bien avant la volonté politique d’une réconciliation, il y avait des amitiés personnelles qui ont existé. Elles n’ont pas alors rencontré d’écho dans un cadre politique. Dans le cadre de sa thèse, il a interrogé près de 80 anciens prisonniers de guerre allemands en France et leur a consacré de nombreuses recherches.

Qu’est-ce qui a donc amené Henri à revenir en France pour renouer avec des souvenirs vieux de seize années ? Difficile de le savoir. Et il n’est désormais plus possible de lui poser la question. Pour beaucoup de prisonniers, cette courte expérience de la captivité a joué un rôle majeur dans leurs vies. Théfilakis souligne que les anciens prisonniers attribuent une importance croissante à leur passé en vielleisant. Ils se demandent comment s’est construite leur identité et ils veulent souvent montrer à leur famille où ils ont été détenus et où ils ont travaillé.

Au cours de l’été 1964, après des premiers échanges de lettre, Henri prend la route avec son beau-frère pour St. Jean de Niost. S’ensuit, en 1972, la première visite avec l’ensemble de sa famille. Des vacances passées sous la tente, où Heinrich et sa famille se lavent les dents avec l’eau propre de l’Ain. « Chaque soir, nous étions invités à des endroits différents pour dîner. La nouvelle se propageait comme une trainée de poudre : Henri est de retour ! », se rappelle Clémentine Brandhorst. Elle feuillette les pages d’un épais album de photos prises des séjours Outre-Rhin. Presque chaque été, ils repartirent avec leur tente

S’ensuit, en 1972, la première visite avec l’ensemble de sa famille. Des vacances passées sous la tente, où Heinrich et sa famille se lavent les dents avec l’eau propre de l’Ain. « Chaque soir, nous étions invités à des endroits différents pour dîner. La nouvelle se propageait comme une trainée de poudre : Henri est de retour ! », se rappelle Clémentine Brandhorst. Elle feuillette les pages d’un épais album de photos prises des séjours Outre-Rhin. Presque chaque été, ils repartirent avec leur tente dans la voiture pour rejoindre la France. « Nous avons beaucoup parcouru les régions françaises, mais ces visites à St Jean de Niost restent notre plus beau souvenir. Pour moi, cet endroit, c’est ça la France. Et le plus important, ce sont toutes ces rencontres qui ont fait naître de nouvelles amitiés », explique aujourd’hui Clémentine Brandhorst.

dans la voiture pour rejoindre la France. « Nous avons beaucoup parcouru les régions françaises, mais ces visites à St Jean de Niost restent notre plus beau souvenir. Pour moi, cet endroit, c’est ça la France. Et le plus important, ce sont toutes ces rencontres qui ont fait naître de nouvelles amitiés », explique aujourd’hui Clémentine Brandhorst.

Et même depuis le décès d’Henri, Clémentine continue de voyager régulièrement avec ses enfants et ses petits-enfants à St. Jean de Niost. Trois générations ont passé leurs vacances dans un mobile-home ou une tente près du canal de l’Ain, où elles ont été invitées à passer la soirée chez des personnes auxquelles Henri et Clémentine rendaient visite année après année.

Aujourd’hui, bien peu de choses évoquent la mémoire de cette grange , en amont du village de St. Jean de Niost, où Henri et ses cinq camarades allemands était logés dans un réduit pour passer la nuit. (Bild des Verschlages, Link 8) Mais le souvenir d’Henri est lui bien présent : dans le parc du village, près du canal, il se trouve un banc sur lequel on peut lire une plaquette « De la part d’Henri et Clémentine Brandhorst ». À chaque visite, c’est là que la famille vient prendre une photo souvenir

, en amont du village de St. Jean de Niost, où Henri et ses cinq camarades allemands était logés dans un réduit pour passer la nuit. (Bild des Verschlages, Link 8) Mais le souvenir d’Henri est lui bien présent : dans le parc du village, près du canal, il se trouve un banc sur lequel on peut lire une plaquette « De la part d’Henri et Clémentine Brandhorst ». À chaque visite, c’est là que la famille vient prendre une photo souvenir franco-allemande.

franco-allemande.

Avec le temps, les anciens ennemis se sont liés d’amitié. Le traité de l’Élysée a donné à l’amitié franco-allemande une dimension politique. Après cette expérience avec la France, Clémentine Brandhorst tient pour impossible que les Français et les Allemands se retrouvent de nouveau en conflit. « Imagine : s’il y a une guerre, personne ne s’y rendra », dit-elle avec un sourire ravi.